「人と話すのが苦手」「会話が続かない」「何を話せばいいかわからない」。こうしたコミュニケーションの悩みは、生まれつきの性格だけの問題ではありません。実は、コミュニケーションは後からでも十分に学べる「技術」なのです。多くの人がその方法を知らないだけで、正しい知識と少しの練習を積めば、誰でも驚くほどスムーズに人間関係を築けるようになります。

コミュニケーションが苦手だと感じていると、新しい出会いやビジネスチャンスを逃してしまったり、人間関係で不要なストレスを抱え込んだりすることがあります。しかし、逆に言えば、このスキルを身につけることで、プライベートでも仕事でも、あなたの人生はより豊かで可能性に満ちたものに変わるでしょう。

この記事では、コミュニケーションの苦手意識を克服するために、心理学や認知科学に基づいた明日からすぐに試せる具体的な方法を8つ厳選してご紹介します。アクティブリスニングのような聞く技術から、アサーティブ・コミュニケーションのような伝える技術まで、幅広く解説します。一つひとつは小さなステップですが、実践することであなたの自信を育て、人間関係を劇的に改善するきっかけになるはずです。自分に合った方法を見つけて、今日から第一歩を踏み出しましょう。

1. アクティブリスニング(積極的傾聴)

コミュニケーションが苦手だと感じる大きな原因の一つは、「何を話せばいいかわからない」という不安です。しかし、コミュニケーションの主役は必ずしも「話すこと」だけではありません。むしろ、優れたコミュニケーターは「聞く」能力に長けています。その聞く技術の核心となるのが、アクティブリスニング(積極的傾聴)です。

アクティブリスニングとは、ただ相手の言葉を耳に入れるだけでなく、相手の感情や意図まで深く理解しようと、能動的に関わる聴き方のことです。この姿勢は、相手に「この人は真剣に自分の話を聞いてくれている」という安心感を与え、より心を開いてもらうための土台を築きます。コミュニケーションが苦手な人でも、まず「聞く」ことから始めることで、会話の主導権を握らずとも、良好な関係を築くことが可能になります。

アクティブリスニングの実践方法

では、具体的にどうすればアクティブリスニングを実践できるのでしょうか。日常で使える簡単なコツをいくつか紹介します。

- 相槌やうなずきを効果的に使う: 「はい」「ええ」「なるほど」といった短い相槌や、相手の話すタイミングに合わせたうなずきは、「あなたの話を聞いていますよ」というサインになります。

- 相手の言葉を繰り返す(バックトラッキング): 「〇〇だったんですね」「つまり△△と感じたということですか」と、相手の発言の一部を繰り返すことで、理解度を示し、話のズレを防ぎます。

- 質問で話を深掘りする: 「その時、具体的にどう感じましたか?」「もう少し詳しく教えていただけますか?」など、オープンな質問(はい/いいえで終わらない質問)を投げかけることで、相手はより話しやすくなります。

- 非言語的コミュニケーションを意識する: 相手の目を見て話を聞く、少し前のめりの姿勢をとるなど、言葉以外の態度も重要です。これにより、あなたの関心の高さが相手に伝わります。

これらの技術は、カウンセリングの現場だけでなく、ビジネスの交渉や、大切な人との深い関係を築く上でも極めて有効です。コミュニケーション苦手克服の第一歩として、まずは相手の話を「積極的に聞く」ことから始めてみましょう。

2. スモールトーク(雑談)スキル

「何を話せばいいかわからない」という悩みは、特に初対面の人や、それほど親しくない相手との会話で顕著になります。いきなり本題に入るわけにもいかず、沈黙が気まずい…。そんな状況を打開するのが「スモールトーク(雑談)」のスキルです。コミュニケーション苦手克服において、このスキルは人間関係の潤滑油として非常に重要な役割を果たします。

スモールトークとは、天気やニュース、趣味といった当たり障りのない軽い話題で行う短い会話のことです。その目的は、相手との間に心理的な橋を架け、安心感のある雰囲気を作ること。深刻な議論ではなく、互いの緊張をほぐし、より深いコミュニケーションへの入り口を開くためのウォーミングアップと考えると良いでしょう。この雑談力を身につけることで、会話のきっかけを掴むのが格段に楽になります。

スモールトークの実践方法

では、具体的にどのようにスモールトークを始め、続けていけばよいのでしょうか。誰でもすぐに使えるコツを紹介します。

- 簡単な質問から始める: 「今日は暖かいですね」「この会場、すごい人ですね」など、相手が「はい/いいえ」や簡単な一言で答えられる共通の状況についての話題から入ると、会話のハードルが下がります。

- オープンクエスチョンを活用する: 会話が少し温まってきたら、「最近、何か面白い映画はご覧になりましたか?」や「休日はどのようにお過ごしですか?」といった、相手が自由に答えられる質問(オープンクエスチョン)を投げかけ、話を広げます。

- FORD法則を意識する: 話題に困った時に役立つのがFORDというフレームワークです。Family(家族)、Occupation(仕事)、Recreation(趣味)、Dreams(夢)の頭文字で、相手のプライベートに踏み込みすぎない範囲で会話を広げるヒントになります。

- 自分の情報を少しだけ開示する: 「私は最近〇〇にハマっていて…」のように、自分のことを少し話すことで、相手も話しやすくなります。ただし、長々と自分の話ばかりにならないよう注意が必要です。

職場での休憩時間やエレベーターの中、パーティーや懇親会など、スモールトークが活きる場面は日常に溢れています。まずは身近な場面で、簡単な挨拶に一言付け加えることから練習してみましょう。雑談のネタ探しについてもっと知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

3. アサーティブ・コミュニケーション

コミュニケーションが苦手な人は、自分の意見を言うことに強い抵抗を感じたり、逆に相手を傷つけないか不安で黙り込んでしまったりすることがあります。このような「受動的」または「攻撃的」なコミュニケーションのどちらにも偏らない、建設的な対話方法がアサーティブ・コミュニケーションです。

アサーティブ・コミュニケーションとは、相手の権利や気持ちを尊重しながら、自分の意見や感情を正直かつ率直に表現する技術です。相手を打ち負かしたり、一方的に我慢したりするのではなく、お互いが納得できる着地点を目指します。このスキルを身につけることは、コミュニケーション苦手克服において、対等で健全な人間関係を築くための重要な鍵となります。

アサーティブ・コミュニケーションの実践方法

では、具体的にどのようにアサーティブな伝え方をすればよいのでしょうか。中心となるのは、「私」を主語にする「I(アイ)メッセージ」です。

- 「私」を主語にして伝える(Iメッセージ): 「あなたはいつも〇〇だ」という相手を主語にした表現(Youメッセージ)は、非難に聞こえがちです。代わりに「私は〇〇されると悲しい気持ちになります」と、自分の感情や考えとして伝えることで、相手は防御的にならずに話を聞き入れやすくなります。

- 事実と感情を分けて具体的に話す: 「あなたが約束の時間に遅れたという事実」と「私は心配して、少しがっかりしたという感情」のように、出来事と自分の気持ちを分けて具体的に伝えます。感情的な非難を避けることが重要です。

- 相手を尊重する姿勢を示す: 自分の意見を伝えるだけでなく、「あなたはどう思いますか?」と相手の考えを尋ねることで、一方的な要求ではない、対話の姿勢を示すことができます。

- 解決策や代替案を提案する: ただ不満を伝えるだけでなく、「次回からは、もし遅れそうなら事前に連絡をもらえると嬉しいです」のように、具体的な解決策を一緒に提案することで、前向きな結論に導きやすくなります。

この方法は、友人からの無理な頼みを断る場面や、職場での業務負荷の相談など、様々な状況で有効です。健全な友人関係の構築方法についてさらに学ぶには、こちらの記事も参考になります。まずは、自分の気持ちを日記に書き出すことから練習してみるのも良いでしょう。

4. ボディランゲージの改善

「話す内容が思いつかない」ことと同じくらい、「どう振る舞えばいいかわからない」という不安も、コミュニケーションが苦手だと感じる一因です。実は、心理学者のアルバート・メラビアンが提唱した「メラビアンの法則」によれば、人が他者から受け取る情報の55%は視覚、つまりボディランゲージから得られると言われています。言葉の内容以上に、あなたの表情や姿勢が相手に与える印象を大きく左右するのです。

言葉以外の非言語的要素を意識的に改善することは、コミュニケーション苦手克服において非常に効果的なアプローチです。自信があるように見せる姿勢や、相手に心を開いていることを示すジェスチャーは、言葉以上に雄弁にあなたの意図を伝えます。これにより、相手はあなたに対して安心感や好感を抱きやすくなり、会話がスムーズに進む土台ができます。

ボディランゲージの具体的な改善方法

では、具体的にどのような点を意識すれば、相手に良い印象を与えることができるのでしょうか。今日から実践できる簡単なコツを紹介します。

- 鏡や動画で自分を客観視する: 鏡の前で笑顔を作ったり、スマートフォンで自分が話している姿を録画したりしてみましょう。無意識の癖や、相手に与えているかもしれない印象(不機嫌そう、自信がなさそうなど)を客観的に把握することが改善の第一歩です。

- アイコンタクトを工夫する: 相手の目をじっと見つめるのが苦手な場合は、相手の眉間や鼻のあたりを見るように意識すると、自然なアイコンタクトに見えます。これにより、「あなたの話に集中しています」というメッセージが伝わります。

- オープンな姿勢を心がける: 腕を組んだり、猫背になったりする姿勢は、相手に警戒心や拒絶の印象を与えがちです。胸を少し開き、話すときに手のひらを見せるようにすると、相手に「心を開いています」というポジティブなサインを送ることができます。

- ミラーリングを試す: 相手の姿勢やジェスチャー、表情などをさりげなく真似る「ミラーリング」は、相手に無意識の親近感を抱かせる効果があります。やりすぎは不自然ですが、相手がお茶を飲んだら自分も飲む、といった自然な範囲で試してみましょう。

就職の面接やプレゼンテーション、初対面の挨拶といった重要な場面はもちろん、日常の些細な会話でも、ボディランゲージを意識することで相手との関係は劇的に変わります。まずは背筋を伸ばすことから始めてみませんか。

5. 段階的暴露療法(グレーデッド・エクスポージャー)

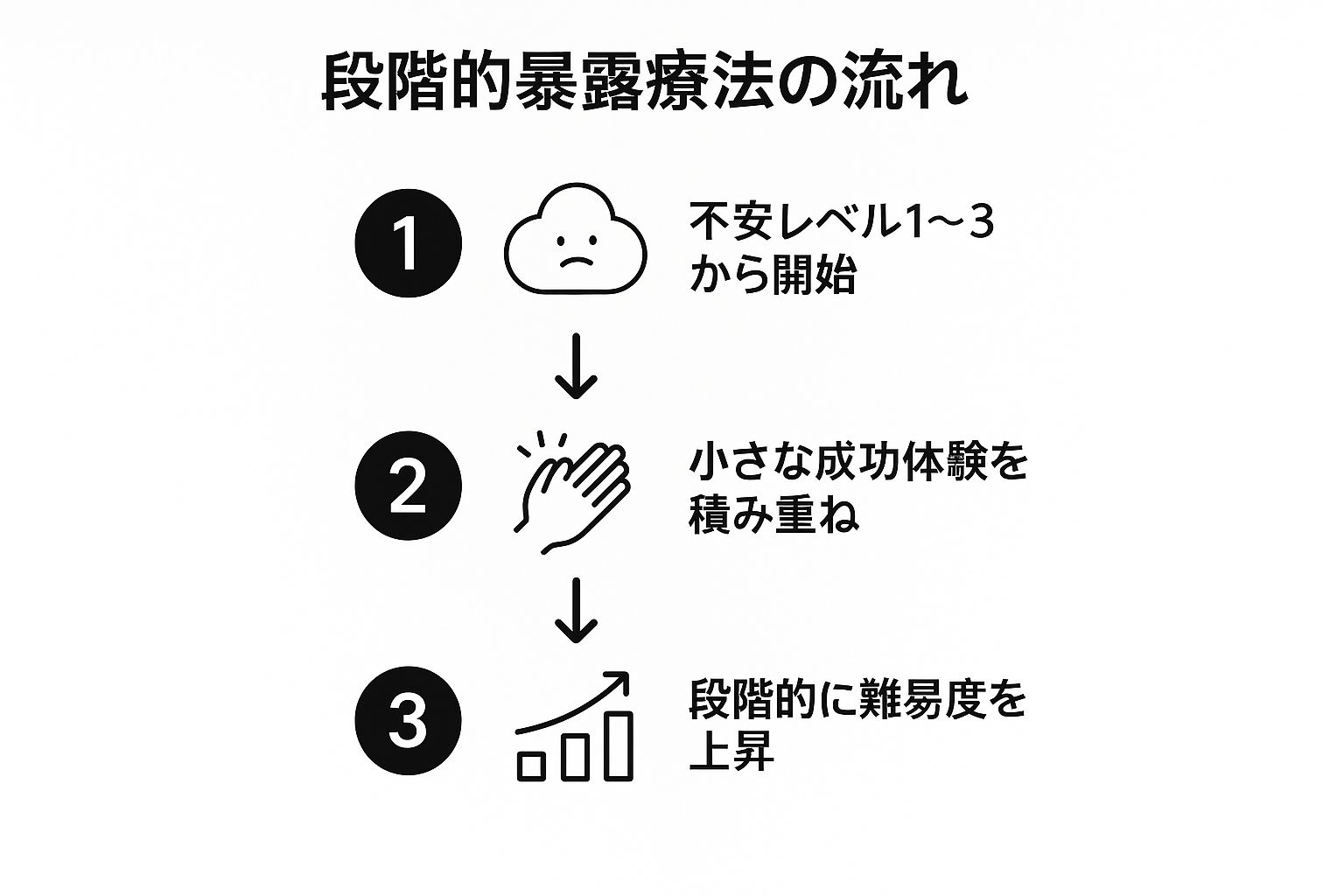

コミュニケーションが苦手な人に有効なのが、心理学で広く用いられる**段階的暴露療法(グレーデッド・エクスポージャー)**です。不安や恐怖を感じる状況を難易度順にリストアップし、最もハードルの低いものから順に実践します。小さな成功体験を積むことで自信を養い、やがて大きな場面でも落ち着いて対応できるようになります。

以下の図は、段階的暴露療法の基本プロセスを3ステップで可視化しています。各ステップを順に踏むことで不安を段階的に減少させます。

このフロー図から分かるように、まずは不安レベル1~3の状況を選び、次に小さな成功体験を重ね、最後に難易度を上昇させるのがポイントです。

実践例

- 人前で話す恐怖:家族→友人→知らない人→大勢の前

- 電話対応の不安:身内→友人→仕事関係→営業電話

- 初対面の会話:店員→近所の人→職場の新人→パーティー

実践のコツ

- 不安度1~3の状況から始める

- 成功したら必ず自分を褒める

- 失敗しても同レベルを繰り返し練習

- リラクゼーション技法(深呼吸・筋弛緩法)を並行

- 日記やアプリで進歩を見える化

なぜ効果的か

段階的に負荷を上げることで脳が「これは乗り越えられる」と学習します。認知行動療法の研究者ジョセフ・ウォルピが提唱したこの方法は、コミュニケーション 苦手 克服にもぴったりです。自信を少しずつ育て、次のレベルに挑戦していきましょう。

6. マインドフルネス・コミュニケーション

コミュニケーション中に不安や緊張で頭が真っ白になってしまう経験はありませんか。その原因は、過去の失敗への後悔や未来への過剰な心配など、「今、ここ」に意識が向いていないことにあります。マインドフルネス・コミュニケーションは、そうした心の揺れ動きに気づき、評価や判断をせずに受け入れ、落ち着いて対話に臨むための技術です。

このアプローチは、禅僧ティク・ナット・ハンなどによって広められ、自分の感情や思考を客観的に観察することに重点を置きます。感情に飲み込まれるのではなく、「自分は今、緊張しているな」と一歩引いて認識することで、冷静さを取り戻し、思いやりのある意図的なコミュニケーションが可能になります。コミュニケーション苦手克服の過程で、感情のコントロールは重要な鍵となります。

マインドフルネス・コミュニケーションの実践方法

難しく考える必要はありません。日常のコミュニケーションに少し意識を向けるだけで、誰でも実践できます。

- 会話前の深呼吸: 大切な会話やプレゼンの前に、3回ゆっくりと深呼吸をしましょう。意識を呼吸に集中させることで、高ぶった神経を鎮め、心を現在に戻す効果があります。

- 感情の客観視: 会話中に緊張や怒りを感じたら、心の中で「今、私は緊張している」「怒りを感じている」と実況中継のように唱えてみましょう。感情と自分自身を切り離し、冷静に対応する助けになります。

- 相手の感情も受け入れる: 自分の感情だけでなく、相手が示す感情にも注意を向け、判断せずに「相手は今、こう感じているんだな」と受け止める姿勢が大切です。これにより、より共感的な対話が生まれます。

- 日々の瞑想習慣: 毎日5分でも良いので、静かな場所で目を閉じ、自分の呼吸や身体の感覚に意識を向ける瞑想を習慣にしましょう。これにより、心の波を穏やかにするトレーニングになります。

この方法は、困難な顧客対応や家族間の感情的な議論など、ストレスフルな状況で特に力を発揮します。自分の内面と向き合うことで、外部の状況に振り回されない、安定したコミュニケーションの土台を築きましょう。

7. ストーリーテリング技術

コミュニケーションが苦手な人は、「話が面白くないと思われたらどうしよう」というプレッシャーを感じがちです。しかし、人を惹きつけるのは必ずしも面白い話だけではありません。むしろ、人の心に響くのは、個人的な体験や想いが込められた「物語」です。この物語の力を活用するのが、ストーリーテリング技術です。

ストーリーテリングとは、単に事実を羅列するのではなく、自分の体験や考えを物語として構造化して伝える技術です。人は抽象的な情報よりも、感情や情景が浮かぶ具体的なストーリーに共感し、記憶しやすい性質があります。この技術を使えば、自分の失敗談や学んだ経験を共有することで、相手との心理的な距離をぐっと縮め、コミュニケーション苦手克服への大きな一歩となります。

ストーリーテリングの実践方法

では、具体的にどうすれば日常会話にストーリーテリングを取り入れられるのでしょうか。就職の面接から友人との会話まで、幅広く使えるコツを紹介します。

- 5W1Hを明確にする: 「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」を意識して話すことで、物語の骨格がしっかりし、相手が状況をイメージしやすくなります。

- 感情の動きを表現する: 「その時、本当に悔しかった」「思わず飛び上がりそうなくらい嬉しかった」など、自分の感情の変化を具体的に言葉にすることで、話に深みが出て共感を呼びます。

- 結論や学びを最後に示す: 物語の最後に「この経験から〇〇ということを学びました」と締めくくることで、話がただの体験談で終わらず、相手に伝えたいメッセージが明確になります。

- 短いエピソードを準備しておく: 長い話をする必要はありません。「最近ハマっていること」「過去の失敗談」など、1-2分で話せる短い鉄板ネタをいくつか用意しておくと、いざという時にスムーズに会話を始められます。

営業での商品説明やチーム内での経験共有など、ビジネスシーンでも極めて有効なこの技術。まずは自分の小さな成功体験や失敗談を、誰かに話す練習から始めてみましょう。

8. 感情知能(EQ)の向上

「コミュニケーションがうまくいかない」と感じる背景には、単なる会話スキルだけでなく、感情のコントロールや理解が関わっていることが多くあります。IQ(知能指数)が論理的思考力を示すのに対し、感情知能(EQ: Emotional Intelligence)は、自分と他者の感情を理解し、その情報を効果的に活用する能力を指します。このEQを高めることは、コミュニケーション苦手克服において、人間関係の質を根本から改善する鍵となります。

EQは、心理学者のピーター・サロベイとジョン・メイヤーによって提唱され、ダニエル・ゴールマンの著書によって広く知られるようになりました。この能力は、感情を「認識」「理解」「調整」「活用」する4つの要素で構成されています。自分の感情の波に気づき、なぜそう感じるのかを理解し、衝動的な反応を抑え、相手の感情に共感することで、コミュニケーションは驚くほど円滑になります。

感情知能(EQ)を高める実践方法

EQは先天的な才能ではなく、意識的なトレーニングによって誰でも向上させることができます。日常生活で試せる具体的な方法を紹介します。

- 感情日記をつける: 嬉しい、悲しい、腹が立つなど、その日感じた感情とその原因を書き出すことで、自分の感情パターンを客観的に認識する練習になります。

- 相手の非言語サインに注目する: 会話中に相手の表情、声のトーン、身振り手振りなどを注意深く観察しましょう。言葉の裏にある本当の感情を読み取るヒントになります。

- 感情的な反応を一度保留する: カッとなった時や不安になった時、すぐに行動せず「今、自分は怒っているな」と一旦心の中で認識し、一呼吸置く癖をつけます。

- 共感の言葉を意識的に使う: 「それは大変でしたね」「お気持ちお察しします」といった言葉を添えることで、相手の感情に寄り添う姿勢を示せます。これにより、相手は心を開きやすくなります。

EQを高めることで、ビジネスシーンでのチームワークやリーダーシップ、プライベートでの深い人間関係構築など、あらゆる場面でコミュニケーションが円滑になります。自分の感情を適切に表現する方法についてさらに学ぶことで、EQはより向上するでしょう。もっと詳しく知りたい方は感情の表現方法に関する記事も参考にしてみてください。

コミュニケーション克服法 8項目比較

| 技術名 | 🔄実装の複雑さ | 💡必要リソース | 📊期待される成果 | 💡理想的な利用シーン | ⭐主な利点 |

|---|---|---|---|---|---|

| アクティブリスニング(積極的傾聴) | 中〜高(集中力必要) | 精神的エネルギー、多時間 | 信頼関係構築、誤解減少 | カウンセリング、営業、医療 | 信頼感向上、誤解軽減 |

| スモールトーク(雑談)スキル | 低〜中(話題選び重要) | 知識と実践経験 | 会話のきっかけ作成、緊張緩和 | 職場、初対面、懇親会 | 汎用性・緊張緩和 |

| アサーティブ・コミュニケーション | 中(練習必要) | 時間、繰り返し練習 | 意見明確化、関係維持 | 業務相談、断り、家族間対話 | ストレス軽減、相互尊重 |

| ボディランゲージの改善 | 中(意識的改善) | 自己観察、継続練習 | 好印象、非言語での安心感 | 面接、プレゼン、接客 | 第一印象向上、自信アップ |

| 段階的暴露療法(グレーデッド・エクスポージャー) | 高(継続努力要) | 専門家支援推奨、時間 | 不安軽減、自己効力感 | 対人恐怖症克服、電話対応 | 安心感構築、科学的根拠有 |

| マインドフルネス・コミュニケーション | 中〜高(継続練習) | 瞑想時間、自己観察 | 緊張管理、共感深化 | ストレス多い場面、対立緩和 | 感情コントロール、長期効果 |

| ストーリーテリング技術 | 中(準備と練習必要) | 伝達構成力、練習時間 | 注意引きつけ、共感形成 | 面接、営業、チーム共有 | 記憶に残りやすい、感情的繋がり |

| 感情知能(EQ)の向上 | 高(長期間要) | 自己観察、評価ツール | 関係性向上、ストレス管理 | チーム協働、顧客対応、リーダー | 人間関係質向上、リーダー力アップ |

コミュニケーションは「才能」ではなく「練習」で身につくスキル

この記事では、コミュニケーションが苦手だと感じる方々が、その壁を乗り越えるための具体的な8つの方法、アクティブリスニングから感情知能(EQ)の向上まで、多角的にご紹介しました。もしかしたら、「こんなにたくさん、自分にできるだろうか」と圧倒されてしまったかもしれません。しかし、大切なのは、これら全てを一度に完璧にこなすことではありません。

重要なのは、**「コミュニケーションは才能ではなく、練習で習得できる後天的なスキルである」**と理解することです。自転車に乗るのと同じで、最初は誰でもバランスを取るのが難しく、転んでしまうこともあります。しかし、何度も練習を重ねるうちに、無意識にペダルを漕ぎ、スムーズに進めるようになります。コミュニケーションも、それと全く同じなのです。

小さな一歩から始める「ベイビーステップ」

「コミュニケーション 苦手 克服」の道のりで最も重要なのは、小さな成功体験を積み重ねることです。いきなり大勢の前でスピーチをしようとしたり、初対面の人と30分間話し続けようとしたりする必要はありません。

まずは、この記事で紹介した中から、最も抵抗が少なく「これなら試せそう」と思えるものを一つだけ選んでみましょう。

- 今日の目標: コンビニの店員さんに「ありがとうございます」と、少しだけ口角を上げて言ってみる。

- 明日の目標: カフェで注文する際に、「おすすめです」と書かれた商品を指さし、「これ、美味しそうですね」と一言付け加えてみる。

- 週末の目標: 馴染みの店のスタッフに、「いつもご苦労様です」と声をかけてみる。

このような、ごくごく小さな「ベイビーステップ」が、あなたの自己肯定感を少しずつ高めていきます。昨日できなかったことが今日できた、という小さな成功が、次のステップへ進むための大きな勇気と自信に変わるのです。

あなたのペースで、あなたらしく

コミュニケーション能力の向上は、他人と競争するものではありません。大切なのは、過去の自分と比較して、どれだけ成長できたかです。焦る必要は全くありません。もし途中でうまくいかなくても、それは失敗ではなく、次への改善点が見つかった「学び」です。

今回ご紹介したアプローチは、いわばコミュニケーションという広大な海を航海するための「地図」や「コンパス」のようなものです。どのルートを選ぶか、どのくらいの速さで進むかは、全てあなた次第です。時にはマインドフルネスで心を落ち着かせ、時にはストーリーテリングで相手を惹きつけ、状況に応じて最適なツールを使い分けてみてください。

この練習を続けることで、あなたは単に会話がうまくなるだけではありません。より深く、より豊かな人間関係を築く力を手に入れることができます。それは、プライベートな関係はもちろん、ビジネスや社会的な活動においても、あなたの可能性を大きく広げてくれるはずです。この記事が、あなたが新しい一歩を踏み出すための、心強い後押しとなることを願っています。

コミュニケーションの場で、よりリラックスして自分らしさを発揮したいと感じるなら、YoitokiのCBD製品があなたの強力なサポーターになるかもしれません。日々のストレスや緊張を和らげ、穏やかな心で対話に臨むためのお守りとして、ぜひ一度お試しください。詳細は公式サイトYoitokiでご確認いただけます。