「なぜか分からないけど、いつも胸がザワザワする」「将来のことを考えると、不安で眠れない夜がある」。現代社会において、このような漠然とした不安は多くの人が抱える共通の悩みです。仕事のプレッシャー、人間関係、経済的な心配など、原因は多岐にわたりますが、放置しておくと心のエネルギーを消耗し、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。

しかし、不安は決して「気の持ちよう」だけの問題ではありません。脳科学や心理学の観点から見ると、不安は脳の特定の部位の活動や神経伝達物質のバランスに関連しており、適切なアプローチでコントロール可能です。この記事では、精神論や曖昧なアドバイスを排除し、科学的なエビデンスに基づいた具体的な不安 解消 方法を8つ厳選してご紹介します。

即効性のあるテクニックから、生活習慣を根本から見直す長期的なアプローチまで、あなたの状況に合わせて今日から実践できる方法が必ず見つかるはずです。不安のメカニズムを理解し、正しい知識を武器に、心の平穏を取り戻すための旅を始めましょう。

1. 深呼吸法・腹式呼吸

不安やストレスを感じた時に、最も手軽で即効性のある対処法の一つが「深呼吸」です。特に、お腹を意識して行う腹式呼吸は、自律神経のバランスを整える効果が高く、心身をリラックス状態に導くための強力なツールとなります。この方法は、不安という感情的な問題を、呼吸という身体的なアプローチでコントロールする、非常に実践的な不安解消方法です。

不安を感じると、交感神経が優位になり、呼吸は浅く速くなりがちです。腹式呼吸は、横隔膜を大きく動かすことで、リラックスを司る副交感神経を意図的に活性化させます。これにより、心拍数が落ち着き、血圧が下がり、筋肉の緊張がほぐれるなど、身体が落ち着きを取り戻すのです。

代表的な呼吸法と実践のポイント

特に有名なのが、アンドルー・ワイル博士が提唱する**「4-7-8呼吸法」**です。これはハーバード医学大学院などでも研究され、その効果が認められています。

- 4秒かけて鼻からゆっくりと息を吸い込みます。

- 7秒間息を止めます。

- 8秒かけて口から「ふー」っと音を立てながら、完全に息を吐き切ります。

このサイクルを3〜4回繰り返すだけで、驚くほど心が落ち着くのを感じられるでしょう。プレゼン前の緊張緩和や、パニックになりそうな時、あるいは眠れない夜の入眠儀式として非常に有効です。

効果を高めるためのコツ

- 姿勢を正す: 背筋を伸ばし、リラックスできる姿勢で行いましょう。椅子に座っても、仰向けに寝ても構いません。

- お腹を意識する: 片手をお腹に当て、息を吸う時にお腹が膨らみ、吐く時にへこむのを確認しながら行うと、腹式呼吸を意識しやすくなります。

- 習慣化する: 最初は1日5分程度から始め、慣れてきたら徐々に時間を延ばしましょう。毎日の習慣にすることで、不安を感じた時に自然と実践できるようになります。

2. マインドフルネス瞑想

過去の後悔や未来への心配で頭がいっぱいになり、不安が膨らんでしまうことはありませんか。マインドフルネス瞑想は、「今、この瞬間」に意識を集中させ、評価や判断をせずに物事をありのままに観察する心のトレーニングです。思考の渦から抜け出し、心を現在に引き戻すこのアプローチは、非常に効果的な不安解消方法として注目されています。

科学的な研究により、マインドフルネス瞑想は脳の構造自体に変化をもたらし、不安を司る扁桃体の活動を抑制することが証明されています。この効果から、Google社が社員研修に「Search Inside Yourself」というプログラムを導入したり、医療現場で**MBSR(マインドフルネスストレス低減法)**が広く採用されたりと、その有効性は多方面で認められています。

代表的な実践方法とポイント

マインドフルネス瞑想は、特別な道具も必要なく、静かな場所さえあれば誰でも始めることができます。

- 楽な姿勢をとる: 椅子に座るか、床にあぐらをかいて座り、背筋を軽く伸ばします。

- 呼吸に意識を向ける: 鼻から空気が入り、お腹が膨らみ、口から出ていく、その一連の感覚に注意を集中します。これが意識の「錨(アンカー)」となります。

- 雑念を受け流す: 途中で他の考え(雑念)が浮かんでも、「考えが浮かんだな」と気づき、それを追いかけずに、再びそっと呼吸に意識を戻します。

このプロセスを繰り返すことで、思考と自分自身を切り離し、感情に振り回されにくくなります。

効果を高めるためのコツ

- 短時間から始める: まずは1日5分からでも構いません。無理なく続けられる時間から始め、徐々に延ばしていきましょう。

- 習慣化する: 毎朝起きた後や、寝る前など、決まった時間と場所で行うと習慣にしやすくなります。

- 完璧を目指さない: 雑念が浮かぶのは自然なことです。それに気づき、意識を戻す練習そのものがマインドフルネスです。自分を責めないようにしましょう。

- アプリを活用する: HeadspaceやCalmなどのガイド付き瞑想アプリを使うと、音声案内に従って行えるため、初心者でも取り組みやすくなります。

3. 認知行動療法(CBT)

認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy, CBT)は、不安を引き起こす「考え方(認知)」や「行動」の偏りを特定し、よりバランスの取れたものへと修正していく心理療法です。多くの科学的研究によってその効果が証明されており、英国のNHS(国民保健サービス)では不安症の第一選択治療として推奨されるなど、世界的に信頼されている不安解消方法です。

このアプローチでは、「出来事→思考→感情・身体反応→行動」というサイクルに着目します。同じ出来事を経験しても、それをどう捉えるか(思考)によって、その後の感情や行動が大きく変わるという考えに基づいています。CBTは、このサイクルに介入し、不安を生み出すネガティブな自動思考を見つけ出し、より現実的な思考へと変えていく手助けをします。

代表的な手法と実践のポイント

CBTでは、まず自分の思考パターンを客観的に観察することから始めます。そのために「コラム法(思考記録表)」がよく用いられます。これは、不安を感じた時の状況、その時に頭に浮かんだ「自動思考」、感じた感情、そしてその後の行動を記録するものです。

- 状況: いつ、どこで、誰と、何をしていたか。

- 感情: 不安、恐怖、悲しみなど、その強さも記録(例:不安80%)。

- 自動思考: その瞬間に頭に浮かんだ考えやイメージをそのまま書き出す。

- 根拠: 自動思考を裏付ける客観的な事実。

- 反証: 自動思考と矛盾する客観的な事実。

- 別の考え(適応的思考): 根拠と反証を元に、より現実的でバランスの取れた考え方。

このプロセスを通じて、「すべき思考」や「破局的思考」といった自分特有の「認知の歪み」に気づき、それを修正していく訓練をします。例えば、小さなミスを「全てが台無しだ」と考えるのではなく、「一つのミスだが、ここから学べることもある」と捉え直す練習を重ねます。

効果を高めるためのコツ

- 思考記録を習慣にする: 毎日決まった時間に思考記録をつけることで、自分の思考パターンを客観的に把握しやすくなります。

- 認知の歪みを学ぶ: 自分の思考がどのようなパターンに陥りやすいかを知ることは、修正の第一歩です。

- 行動実験を行う: 不安で避けていた行動に、小さなステップで挑戦してみましょう(例:人前で短い発言をする)。成功体験が「自分はできる」という新たな認知を育てます。

- 専門書を参考にする: デビッド・バーンズ博士の『フィーリングGoodハンドブック』など、質の高いセルフヘルプ本を活用するのも非常に有効です。

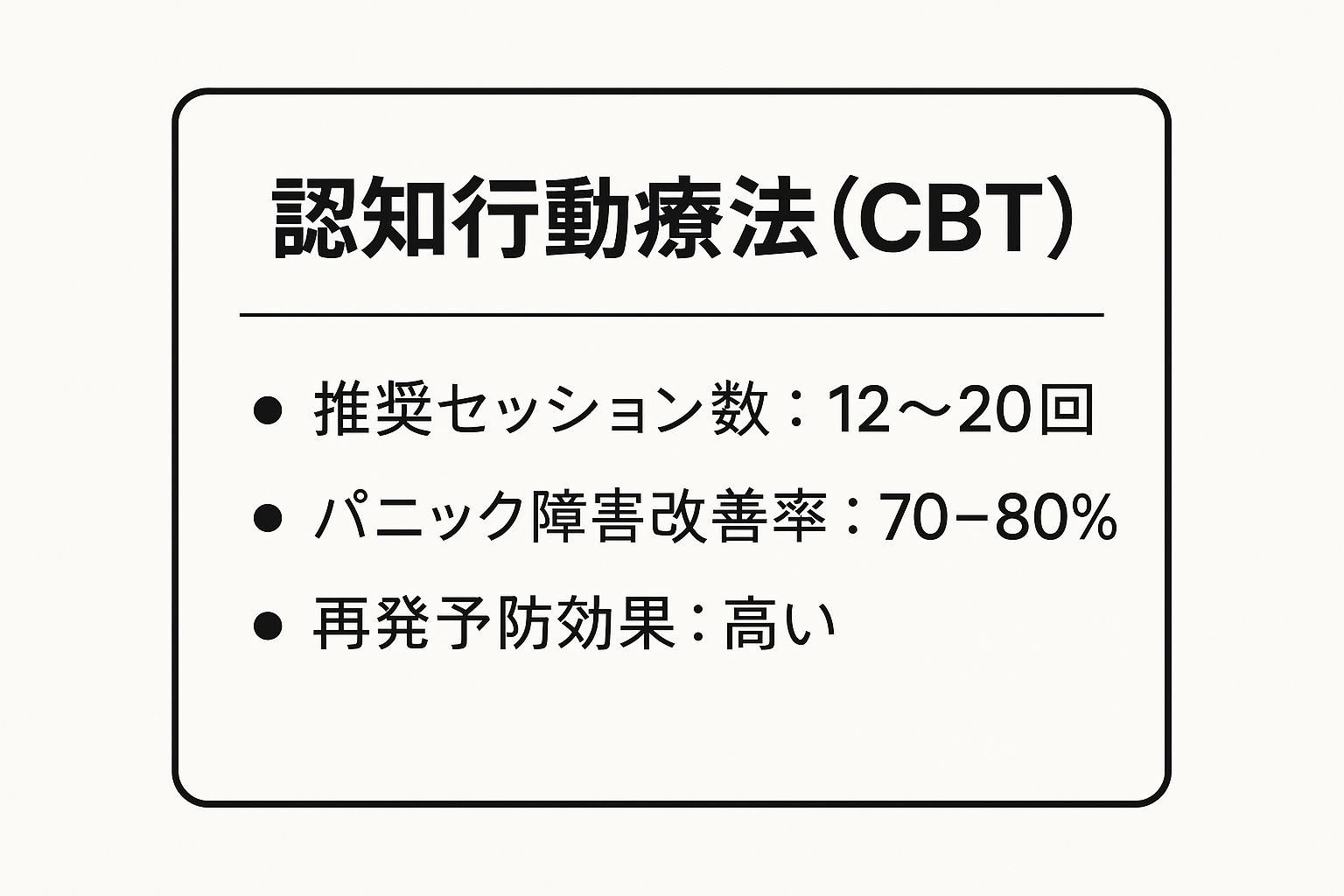

認知行動療法(CBT)の有効性を示す主要データを以下にまとめました。

このように、CBTは特にパニック障害に対して高い改善率を誇り、再発予防効果も期待できる、非常に効果的な不安解消方法です。

4. 運動・身体活動

不安を根本から解消するための強力な方法として、「運動」は科学的に広く支持されています。「天然の抗不安薬」とも呼ばれる身体活動は、単なる気晴らしに留まらず、脳内の化学物質バランスを直接的に整える効果があります。定期的な運動は、この不安解消方法の中でも特に持続的な効果が期待できるアプローチです。

不安を感じると、ストレスホルモンであるコルチゾールが増加します。運動は、このコルチゾールのレベルを下げると同時に、気分を高揚させるセロトニンやドーパミン、そして「脳内麻薬」とも呼ばれるエンドルフィンの分泌を促進します。この神経伝達物質の変化が、心に落ち着きとポジティブな感覚をもたらすのです。ある研究では、わずか30分のウォーキングで不安が40%も減少したという結果も報告されています。

日常に取り入れる運動の具体例

運動といっても、必ずしもハードなトレーニングを想像する必要はありません。自分に合った、楽しめる活動を見つけることが継続の鍵です。

- 有酸素運動: ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など。リズミカルな動きがセロトニンの分泌を促し、心を落ち着かせます。

- 筋力トレーニング: スクワットや腕立て伏せなど。達成感や自己肯定感を高める効果も期待できます。

- ヨガやピラティス: 呼吸と身体の動きを連動させることで、瞑想と同様の効果が得られ、心身の緊張を効果的にほぐします。

ジョン・レイティ博士の著書『脳を鍛えるには運動しかない!』でも、運動が不安やうつに対して驚くべき効果を持つことが詳細に解説されています。

効果を高めるためのコツ

- 週150分を目標に: 世界保健機関(WHO)も推奨する「週に150分の中強度の運動」を目指しましょう。1日30分を週5日、あるいは1日20分強を毎日でも構いません。

- 好きな活動を選ぶ: 義務感でやると続きません。ダンス、ハイキング、スポーツなど、心から楽しめるものを選びましょう。

- 朝の運動を試す: 朝に運動すると、その日1日の不安レベルを低く抑える効果があると言われています。

- 自然の中で行う: 公園や森でのウォーキング(グリーンエクササイズ)は、自然の癒やし効果も加わり、不安解消効果がさらに高まります。

- 小さく始める: まずは「10分の散歩」から始めてみましょう。少しずつ時間や強度を増やしていくことが成功の秘訣です。

5. 睡眠の質の改善

精神的な安定と不安の管理において、質の高い睡眠は最も重要な基盤の一つです。睡眠不足は、脳の扁桃体の活動を過剰にし、不安を増幅させることが研究で示されています。この方法は、日々の睡眠習慣を見直すという身体的なアプローチを通じて、精神的なバランスを取り戻す、根本的な不安解消方法です。

睡眠は、単なる休息ではありません。日中に受けたストレスや感情的な負荷を整理し、脳をリセットするための不可欠なプロセスです。『睡眠こそ最強の解決策である』の著者マシュー・ウォーカー博士の研究によれば、十分な睡眠は感情の調整能力を高め、ストレスへの耐性を強化します。質の良い睡眠を確保することで、不安を感じにくい安定した精神状態を維持できるのです。

代表的な改善法と実践のポイント

睡眠の質を高めるためには、「睡眠衛生」と呼ばれる一連の習慣を生活に取り入れることが効果的です。特に重要なのは、体内時計を整え、自然な眠りを誘う環境を作ることです。

- 就寝・起床時間を一定にする: 週末も含め、毎日同じ時間に寝て起きることで、体内時計が整い、自然な眠りのリズムが生まれます。

- 光のコントロール: 就寝1〜2時間前からはスマートフォンやPCのブルーライトを避けます。寝室はできる限り暗く、静かで、涼しい(18〜20度が理想)環境を保ちましょう。

- 就寝前のリラックス習慣: 温かいお風呂に入る、軽いストレッチをする、穏やかな音楽を聴く、読書をするなど、心身をリラックスさせるための自分なりの儀式を作りましょう。

これらの習慣は、不眠症の認知行動療法(CBT-I)の要素でもあり、不安症状の改善にも繋がることが臨床研究で示されています。

効果を高めるためのコツ

- カフェインとアルコールを避ける: カフェインは午後2時以降、アルコールは就寝直前の摂取を控えましょう。どちらも睡眠の質を著しく低下させます。

- 日中の過ごし方: 日中に適度な運動を取り入れ、太陽の光を浴びることは、夜の深い眠りを促します。ただし、昼寝は20分以内、午後3時前までに済ませましょう。

- 寝室の役割を限定する: 寝室は「睡眠」と「性生活」のためだけの場所と決め、仕事や食事、テレビ鑑賞などを持ち込まないようにすることが、脳に「寝室=眠る場所」と認識させる上で重要です。

6. 食事・栄養管理

私たちが毎日口にする食べ物は、身体だけでなく心の健康にも直接的な影響を与えます。特に、脳内の神経伝達物質の生成やバランスを左右するため、食事や栄養の管理は、不安を根本からケアするための非常に重要な不安解消方法です。不安という感情の問題を、栄養という科学的なアプローチで改善する、効果的なセルフケアと言えるでしょう。

不安を感じやすい人は、セロトニンやGABAといった心を落ち着かせる神経伝達物質の働きが乱れていることがあります。特定の栄養素はこれらの物質の生成をサポートし、脳の機能を正常に保つのに役立ちます。また、「腸は第二の脳」とも言われ、腸内環境と脳は密接に関連している(腸脳相関)ため、腸を整える食生活が不安の軽減に繋がることが近年の研究で明らかになっています。

不安を和らげる食事のポイント

栄養精神医学の分野では、食事とメンタルヘルスの関係が数多く研究されています。オーストラリアのディーキン大学で行われた「SMILES試験」では、地中海式食事法を実践したグループで、うつ症状が大幅に改善したことが報告されており、これは不安症状にも応用可能です。

- 血糖値を安定させる: 全粒穀物、豆類、芋類などの複合炭水化物を中心に選び、血糖値の急上昇・急降下(血糖値スパイク)を防ぎましょう。血糖値の乱れは、不安感やイライラを引き起こす原因になります。

- 良質な脂質を摂る: オメガ3脂肪酸が豊富な青魚(サバ、イワシ)、くるみ、亜麻仁油などを積極的に摂取します。オメガ3は脳の炎症を抑え、神経機能をサポートする働きがあります。

- 腸内環境を整える: 納豆、キムチ、ヨーグルト、味噌などの発酵食品を日常的に取り入れ、善玉菌を増やしましょう。ある研究では、発酵食品の摂取が社交不安を軽減させることが示唆されています。

- 必要なビタミン・ミネラルを補給する: マグネシウム(ほうれん草、アーモンド、アボカド)やビタミンB群は、神経の働きを助け、ストレスへの抵抗力を高めます。

効果を高めるためのコツ

- カフェイン・アルコール・砂糖を控える: これらは交感神経を刺激したり、血糖値を乱したりして、不安を増大させる可能性があります。特に不安が強い時は摂取を控えましょう。

- 加工食品を減らす: トランス脂肪酸や添加物が多い超加工食品は、腸内環境を悪化させ、脳の炎症を引き起こす一因となります。

- 食事の時間を一定にする: 食事を抜くと低血糖になり、不安発作の引き金になることがあります。1日3食、規則正しく食べることを心がけましょう。

7. 社会的つながり・サポートネットワーク

人間は社会的な生き物であり、他者とのつながりは不安を解消するための最も強力な要因の一つです。信頼できる人に話を聞いてもらい、共感を得ることで孤独感が和らぎます。このプロセスでは「愛情ホルモン」とも呼ばれるオキシトシンが分泌され、ストレスホルモンであるコルチゾールのレベルを低下させる効果があることが科学的に証明されています。

不安を感じている時、私たちはしばしば「自分だけがこんな気持ちを抱えている」と孤立しがちです。しかし、友人、家族、あるいはサポートグループといったネットワークに悩みを打ち明けることで、その感情が自分特有のものではないと気づき、精神的な負担が大きく軽減されます。これは、不安という個人的な問題を、社会的な支えという外部のリソースを活用して乗り越える、非常に効果的な不安解消方法です。

つながりを築き、維持するための具体的な方法

ハーバード大学の長期研究でも示されている通り、人間関係の質は幸福度や健康に直結します。不安を管理するためには、質の高いサポートネットワークを意識的に築くことが重要です。

- 信頼できる人に話す: まずは、心から信頼できる友人や家族、パートナーなど、1〜2人に自分の不安な気持ちを打ち明けてみましょう。「話す」という行為自体にカタルシス効果があります。

- サポートグループに参加する: 同じような悩みを抱える人々が集まる場(対面またはオンライン)に参加することで、共感や有益な情報を得られ、孤立感を解消できます。

- 定期的な社交活動を計画する: 友人との食事や趣味のサークル活動など、人と会う予定を定期的にスケジュールに組み込み、社会的な関わりを維持しましょう。

効果を高めるためのコツ

- 対面のコミュニケーションを優先する: SNSは手軽ですが、時に他者との比較を生み、不安を増大させることもあります。できる限り、直接会ったり電話で話したりする時間を大切にしましょう。

- 境界線を明確にする: すべての人と深く関わる必要はありません。自分にとって心地よく、健全な関係を築ける相手との時間を優先し、無理のない範囲で人間関係を維持することが大切です。

- 専門家のサポートを求める: 時には友人や家族だけでは解決が難しいこともあります。カウンセラーやセラピストといった専門家は、客観的な視点からあなたを支える強力なサポートネットワークの一部となります。

新しい環境で人間関係を築くことに不安を感じる方は、日本の友人作りのヒントに関する記事も参考にしてみてください。

8. ジャーナリング(書く療法)

頭の中でぐるぐると回り続ける不安や悩みを紙に書き出す「ジャーナリング」は、心を整理し、落ち着きを取り戻すための非常に効果的な不安解消方法です。思考や感情を文字として外に出す(外在化する)ことで、自分を客観的に見つめ直し、漠然とした不安の正体を突き止める手助けとなります。この方法は、心理療法では「表出的筆記」とも呼ばれ、その効果は多くの研究で実証されています。

不安を感じている時、私たちの思考は主観的で、ネガティブな方向に偏りがちです。ジャーナリングは、その思考のループから一度抜け出し、「もう一人の自分」として冷静に状況を分析する機会を与えてくれます。社会心理学者のジェームズ・ペネベーカー博士の研究では、1日に15〜20分、自身の悩みやトラウマについて書くだけで、心身の健康が改善することが示されています。

代表的なジャーナリングの手法

ジャーナリングには決まった形式はありませんが、不安解消に特に役立つ方法がいくつかあります。

- 思考記録: 不安を感じた時の「状況」「感情」「自動思考」「身体反応」などを記録します。これにより、自分の思考パターンや不安の引き金を特定しやすくなります。

- 感情のラベリング: 「悲しい」「悔しい」「怖い」など、感じている感情に具体的な名前をつけて書き出します。感情を言語化することで、コントロールしやすくなります。

- 感謝日記: 1日の終わりに、その日にあった「感謝できること」を3つ書き出します。ポジティブな側面に意識を向ける習慣がつき、幸福度を高める効果があります。

孤独感や自分の気持ちの表現方法についてさらに知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

効果を高めるためのコツ

- 時間を決めて習慣化する: 毎日5分でも良いので、朝起きた後や夜寝る前など、決まった時間に書く習慣をつけましょう。

- 完璧を目指さない: これは誰かに見せるための文章ではありません。文法や体裁を気にせず、頭に浮かんだことをそのまま自由に書き出しましょう。

- 定期的に読み返す: 過去のジャーナルを読み返すことで、自分の成長や思考パターンの変化に気づき、客観的な自己理解を深めることができます。

不安解消法8選比較表

| 方法名 ⭐ | 実装の複雑さ 🔄 | 必要リソース ⚡ | 期待できる成果 📊 | 理想的な利用シーン 💡 | 主な利点 ⭐ |

|---|---|---|---|---|---|

| 深呼吸法・腹式呼吸 | 低(初級) | ほぼ不要(無料・道具なし) | 即効性あり(数分) | 緊張緩和、就寝前、パニック初期 | 副交感神経刺激、副作用なし |

| マインドフルネス瞑想 | やや中程度(初級〜中級) | 無料〜ガイドアプリ推奨 | 長期的効果(数週間〜) | ストレス緩和、集中力向上、医療現場 | 神経可塑性活用、心の安定 |

| 認知行動療法(CBT) | 中〜高(専門家推奨) | 専門家・費用あり | 高い効果、再発予防 | 不安障害全般、専門的治療 | 科学的根拠強固、生涯活用可能 |

| 運動・身体活動 | 低(初級) | 無料〜ジム等環境必要 | 即効+長期効果あり | 健康維持、ストレス軽減、睡眠改善 | 副作用なし、全身健康促進 |

| 睡眠の質の改善 | 低〜中(初級〜中級) | ライフスタイル調整のみ | 中長期的効果(数週間) | 不眠改善、情緒安定、集中力向上 | 費用なし、心身の基本改善 |

| 食事・栄養管理 | 低〜中(初級〜中級) | 食材・サプリ等の準備 | 数週間〜数ヶ月で効果 | 予防、体調管理、不安軽減 | 副作用なし、総合健康向上 |

| 社会的つながり・サポート | 低〜中(初級〜中級) | 人間関係の構築・維持 | 継続的支援効果 | 孤独解消、感情サポート、回復促進 | オキシトシン分泌、費用不要 |

| ジャーナリング(書く療法) | 低(初級) | 紙と筆記用具のみ | 徐々に効果(継続必要) | 感情整理、自己理解、ストレス軽減 | 低コスト、自己認識向上 |

不安と上手に付き合い、あなたらしい毎日を送るために

この記事では、漠然とした不安から特定の悩みまで、心の重荷を軽くするための具体的な「不安 解消 方法」を8つご紹介しました。深呼吸やマインドフルネスのように「今ここ」の瞬間に集中することで即座に心を落ち着かせるアプローチから、認知行動療法のように思考の癖そのものに働きかける長期的な戦略まで、その選択肢は多岐にわたります。

重要なのは、これらの方法を「完璧にこなさなければならない」と考えるのではなく、あなた自身のライフスタイルや性格に合ったものを一つでも見つけ、試してみることです。例えば、多忙な日々を送る方なら、まずは通勤中の数分間、意識的に腹式呼吸を試すだけでも良いでしょう。あるいは、感情を言葉にするのが得意な方なら、寝る前の5分間ジャーナリングを習慣にすることから始められます。

不安は「敵」ではなく「サイン」

不安という感情は、決して完全になくすべき「敵」ではありません。むしろ、心や身体が「何かに注意を向けて」と送っている大切なサインです。危険を察知したり、未来に備えたりするために、人間にとって不可欠な感情なのです。

問題なのは、そのサインが過剰になり、日常生活に支障をきたしてしまうことです。今回ご紹介した様々な方法は、不安の波に飲み込まれるのではなく、その波を上手に乗りこなし、**感情をコントロールするための「ツールキット」**だと考えてください。

覚えておきたい重要なポイント:

- 小さく始める: 最初から完璧を目指さず、できそうなことから一つ試してみましょう。

- 継続が力になる: 一度で効果がなくても諦めないでください。習慣化することで、心の安定感は着実に増していきます。

- 自分を責めない: 不安を感じるのは自然なことです。そんな自分を認め、優しく受け入れる姿勢が大切です。

次の一歩を踏み出すために

この記事で紹介した方法を実践する中で、もし一人では抱えきれないほどの強い不安や気分の落ち込みが続く場合は、決して一人で悩まないでください。カウンセラーや心療内科といった専門家への相談は、弱さではなく、自分自身を大切にするための賢明な選択です。専門家はあなたの状況を客観的に評価し、最適なサポートを提供してくれます。

最終的に、これらの「不安 解消 方法」を身につける目的は、不安をゼロにすることではなく、不安と共存しながらも、あなたが望む充実した人生を送ることです。心の平穏を取り戻し、自信を持って毎日を歩むための一助として、この記事があなたの力になれば幸いです。

日々のストレスや不安のケアを、内側からサポートする新習慣として、当社のウェルネス製品 Yoitoki を試してみませんか? 心と身体のバランスを整える成分を配合した Yoitoki は、この記事で紹介したセルフケアの効果をさらに高め、あなたの穏やかな毎日を応援します。